俱乐部动态

星罗·棋布——自称“无所作为”的王绶琯老大爷,您还想咋?(一)

时间:2021-01-18来源:

“我总是忘了自己已经很老了,女儿拽着我,不让我走。”

2016年4、5月份,在王绶琯院士家前采,时年93岁的他跟我说过这么一句话。

今天,这位老祖宗98周岁了,真好啊。

你要是也认识这么个老头儿,想想他还跟你在同一个世界,就会觉得它还算挺美好,并因此不由自主地露出笑容。

王绶琯和他夫人林治焕的岁数差不多,女儿王荧亲昵地称他们为“老大爷”和“老大娘”,虽然这老两口身体不算太好,经常轮流生病,但一直被照顾得特别妥帖。

近几年,越来越老的“老大爷”跟我认识的好多高龄科学大家一样,成了北京医院的常住人口,外人想去探望不太容易,如今又加上疫情,更是管控严格,所以很久没见他老人家面了,煞是想念。

算算我最近一次去看他,还是2017年1月17日抱着盆自己种的水仙到家里拜年,那次还拐回来两袋肉松和几块巧克力……

不知道今天这生日,他是怎么庆祝的。

早就想好好写写这集节目的手记,一拖就拖了四年。

昨天在家自斟自饮喝了一瓶半红酒,想起老爷子过生日的事,一高兴就乘着醉意画了一张他的漫画,居然还挺像的,充分说明长相很有特点。

当年某个中科院的年轻博导曾经跟我私下说,忽然觉得王院士很像《功夫熊猫》里的乌龟大师,形神俱似——他这么说是有缘故的,这个故事我后面讲。

但是这个说法嘛,想想还是会窃笑不已,哈哈哈。

于是就自己发了朋友圈,立了flag,说今天要更新公众号祝寿。

说到做到,不过今天一篇肯定是写不完的,又要变成连载了,可以叨叨的事儿多着呢。

时隔5年,已经不太记得当初是怎么接到王绶琯院士这个选题的了,好像就是栏目例会上提出来,直接派给了我——当然我也很乐意就是了。

尽管天天陷在军工大坑里,但对于天文领域的嘉宾,一向还是很感兴趣,总觉得他们做的事浪漫至极,“我的征途是星辰大海”这句田中芳树的话虽然早就被用滥了,拿来形容天文学家还是没毛病的。

而且总觉得看多了浩渺宇宙的人,比较容易清楚地感受到自己作为人类的渺小,往往会有较常人更为宽广的心胸,和更为豪迈的情怀,身上自带仙气儿。

实际上2003年《大家》栏目初建的时候,就有同事采访过王老爷子,刚刚在网上翻到当年这位编导的手记,感觉由于对科学知识和人物本身不了解、没摸透,整个节目做得相当混乱,能播出就不容易……呃。

幸好,13年后的我,倒还不至如此。

前期做功课时,光是看相关视频,就激动得有点儿抑制不住了,哎呀呀,成就斐然啊。

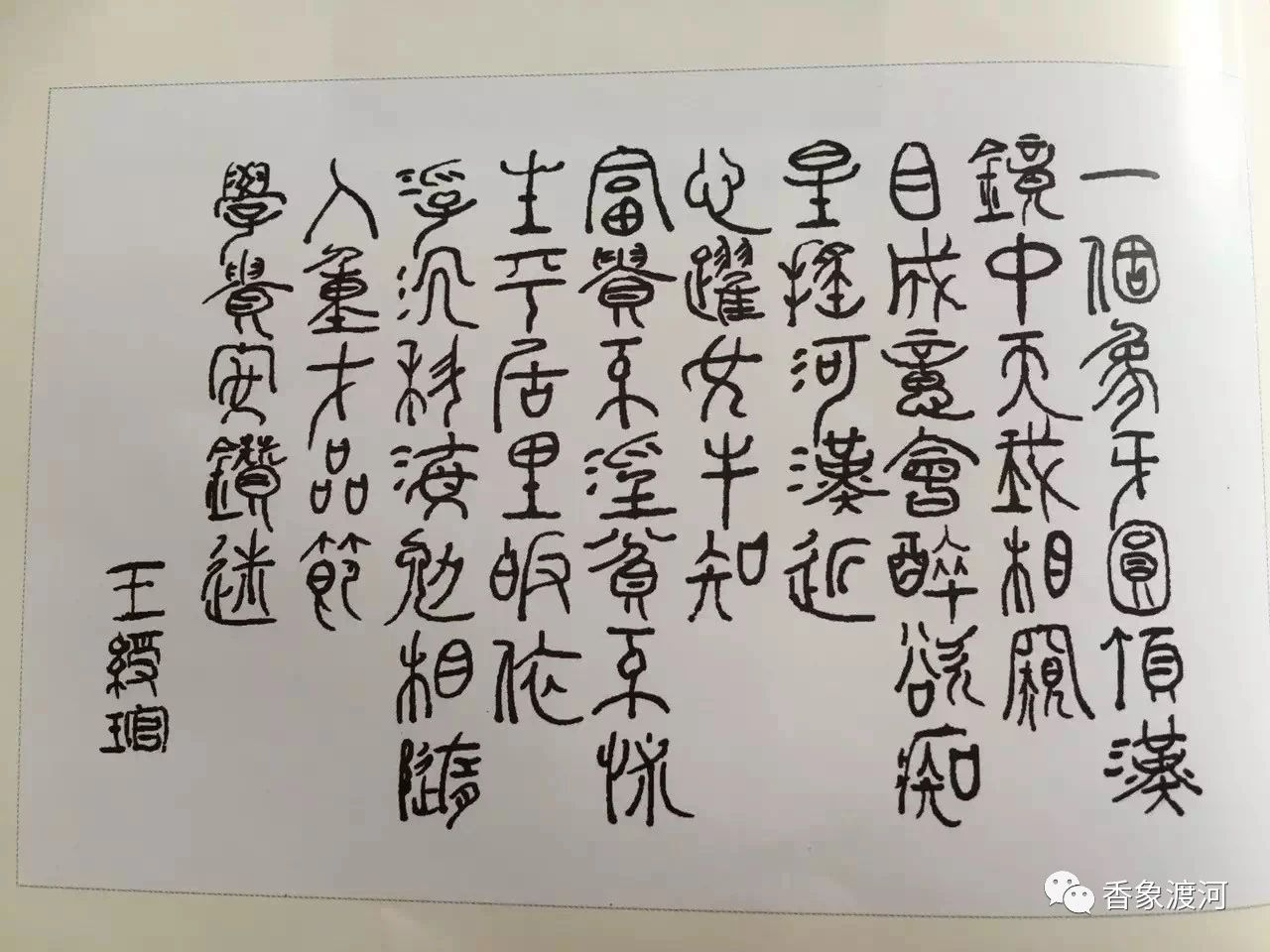

再看老人家自己的诗词,简直拜服:“一个象牙圆顶汉,管中天我相窥。目成意会醉欲痴。星摇河汉近,心跃女牛知。富贵不淫贫不怵,生平居里皈依。浮沉科海勉相随。人重才品节,学贵安钻迷。”

如此气魄,不愧大家!

而且一看就是有幼学功底,熟谙格律,跟某些首飞、首航一成功,就兴高采烈写打油诗的总师们,完全不是一个概念。

当然也不是嘲笑那帮家伙啦,毕竟对于理工男来说,能诗兴大发就不容易了,要求不能太多,嘿嘿。

但像老爷子这样的文理兼备的全才,那就确实太厉害了。

后来才知道,他老人家虽然一直在为中国的科技事业忙碌,却也是1989年成立的“中关村诗社”的名誉社长呢——社员都是科技界人士,我看能正经吟诗作赋、确实文笔好的也真不少。

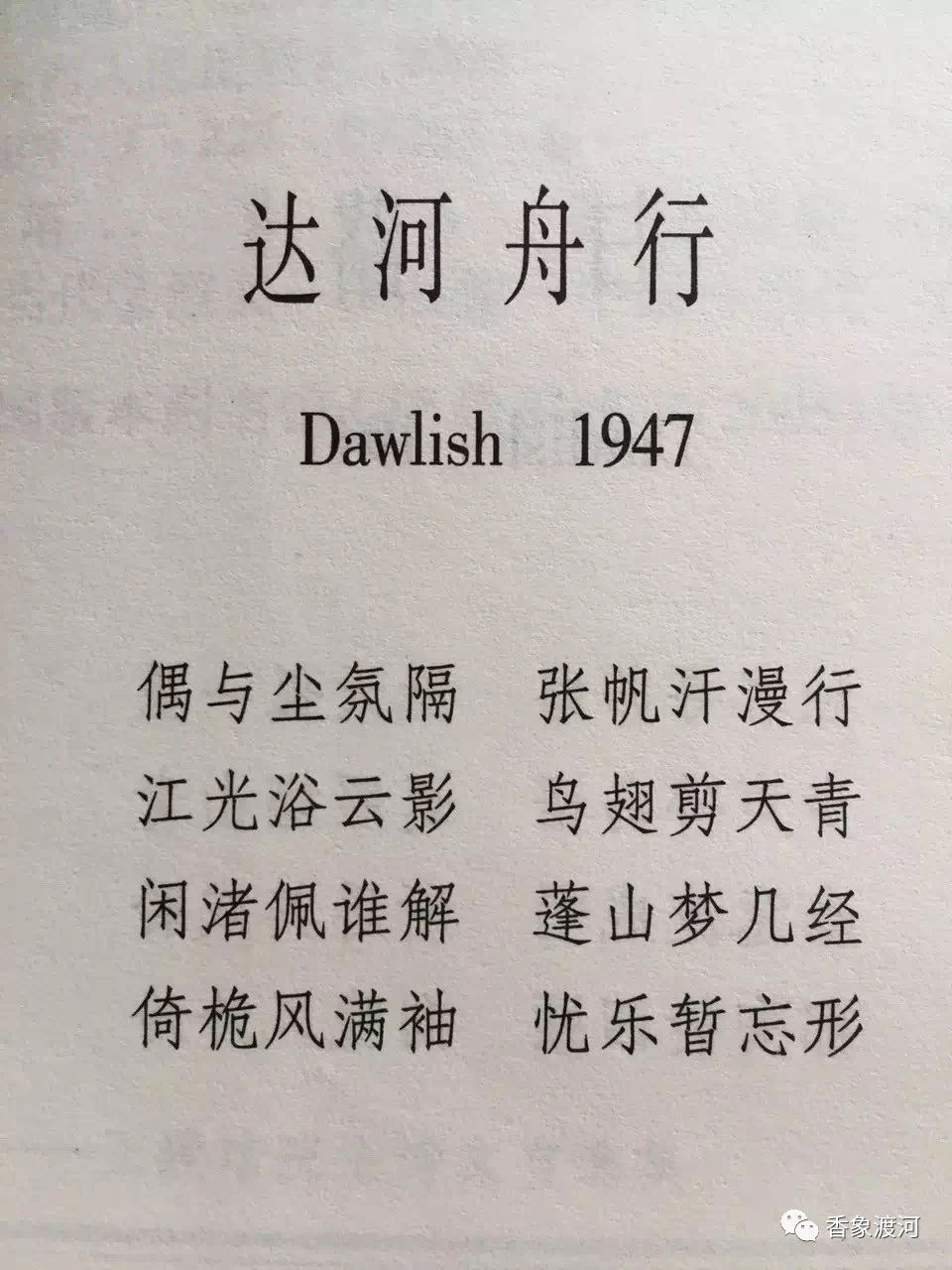

上京东买了一本硕果仅存的王绶琯院士诗文自选集《塔里窥天》,觉得老先生的诗、文、字果然都是极佳的,一句“鸟翅剪天青”,横生妙趣,而“醉里容光殊未老,会看银汉奋中流”也颇显雄心。

啊啊啊,这是我最爱的那种嘉宾。

初次拜访老爷子是4月22日,他跟我说的第一句话就是:“我是个易碎的老古董啦。”

贫嘴如我,不禁笑问:“那您是啥朝代的宝贝,元青花还是唐三彩?”

他嘿嘿一乐。

别看身子骨儿脆弱,经常自称“玻璃人”,王绶琯老爷子那副“水晶心肝”可毫不含糊,头脑清晰,思维活跃,热情洋溢,虽然多聊几句血压就飙上去了,需要女儿在旁边随时盯着测量,搞不好还“小爪冰凉”,不行就得歇一会儿,但他依然谈兴不减。

如此兴致勃勃,跟我说的是什么呢?

不是他在天文学领域的平生功业,而是早年经历留下的遗憾,和他晚年一直在做的所谓“小实验”——其实我觉得,老爷子从76岁开始折腾他那个北京青少年科技俱乐部,就是不想让今天的孩子重蹈他的“覆辙”。

记得最清楚的,就是他说:“你看杨振宁跟我同岁,他当年在西南联大读的书,后来得了诺贝尔物理学奖。我要是当时在西南联大,也许我就不是王绶琯这样一个无所作为的人……”

啥?听听这说的是啥话!

您还无所作为呢?您还想咋作为?

1953年毅然从英伦归国,参与筹建北京天文台、提高中国授时精度,开创中国射电天文学领域,与苏定强院士共同倡议建设LAMOST望远镜,带出了FAST总设计师南仁东这样的学生……不仅是中国天体物理学的奠基人之一,更带动了中国天文学界几十年的跨越式发展。

1980年当选中国科学院学部委员,1993年10月,紫金山天文台将第3171号小行星誉名为“王绶琯星”。

就这么一位祖宗,居然自称“无所作为”?

如果是今天的我,听到这种话,一定会忍不住问老爷子一句:“您……听说过凡尔赛文学吗?”

但是他老人家那份遗憾,也确实是真的。

“侯官王绶琯,一九二三年生于福州,童年客寓上海,少年时负笈黔蜀间,青年时游学英伦。始修造船而酷好天文。终以自学致天文为终身业。一九五三年以还,先后服务于宁、沪、京天文台。于今历四十载。齿落发童而意犹未止也。”——这是王绶琯用文言文写的两千字自述的第一段。

王绶琯生在一个官宦人家,3岁左右的时候,父亲去世,出身中医世家的母亲好不容易把他这个独生子抚养成人,私塾和新式学堂都念过,读书多,成绩好,但家庭经济压力也是可以想见的。

于是,到了他13岁的时候,由于叔叔是国民党海军军官,可以推荐他去考福建马尾海军学校(前身是左宗棠创办的马尾船政学堂),就去南京考了试,成了100名被录取的学生之一。

这张1937年拍摄的照片里的王绶琯只有14岁,清瘦挺拔,相当精神。

当时他们这批学生是被当成海军预备军官来培养,不论学的是驾船、管轮还是造船,连念书带实习一共需要八年时间,毕业后就可以直接上岗,完全不用担心就业的问题——这就是他选择考取这所学校的原因,毕竟家境清寒,如果没有抓住这个机会,恐怕读完中学就得放弃学业,大学梦是不敢做的,只盼着能早日工作养家,赡养母亲。

机会倒真是个好机会,问题是,那时候的他,还不知道自己真正的志趣,是星辰,而不是大海。

王绶琯一开始学的,是舰船指挥,是奔着当舰长去的。

然而大概是因为看书太多,到了17岁那年,他发现自己近视了。

这下子情况就变得有点儿糟糕——近视眼怎么当舰长呢?已经念了四年书,难道要因此中断学业?

好在跟他情况差不多的同学还有十几个,校方考虑了一下,决定安排他们转系,改学造船——这要是真按这个方向发展,老爷子保不齐就跟我一样入了军工大坑,而且会成长为一代军舰总师啊。

那样的话,中国人民海军装备的发展是不是会更顺利一点?我不禁陷入遐想……

遐想是没有用的,采访的时候,老爷子诉苦说他真心不爱干这个:

“造一条船出来以后人命关天啊,不是军舰也是人命关天,什么东西都规定得非常死,人家都研究非常多的经验之后才变成一个正式的东西拿来使用。你一笔的图都不能画错的,你得计算,得使用曲曲弯弯的板,做的都是细活,但是不允许你有什么变动的,不允许你自己有点试验什么的。他们肯定也有专门试验的,但是那个阶段是不允许有的,所以我就一直不怎么适应这个造船。”

从这段他老人家跟我吐槽的原文中,你可以看出来他为啥对造船没兴趣,他压根儿就不喜欢这种一板一眼充满束缚感的工作,感觉骨子里的他,其实是个天马行空的浪漫主义者。

而那时候的他,已经找到了天文这个业余兴趣爱好,只是没敢想过真正把它变成自己的一生事业而已。

1944年,21岁的王绶琯终于从福建马尾海军学校毕业,他的第一份工作是到湖南一个接近前线的工厂去造水雷,用来攻击日本人的军舰(翻当年的策划案查到这一段时我都惊了:我去!老爷子还干过这个?)。

而到了抗战末期,他又报考了公费赴英国的留学生,准备到英国皇家海军学院继续深造。当时的他估计没想到,这次远渡重洋的求学航程,将彻底改变他的人生航向。

因为英国皇家海军学院,它位于格林尼治啊,它的隔壁,就是著名的格林尼治天文台……

这诱惑也未免太大了吧。

王绶琯读的是造船班,班上一半同学是剑桥和伦敦大学毕业的,另外也有工人子弟专科学校的一部分毕业生,学业压力很大,淘汰率高。当时他们这批中国留学生共有六人,最后到了1949年,顺利毕业的只有三个,他就是其中之一。

关键是,这位祖宗毕业论文的题目,是《如何设计一艘航空母舰》……

啊啊啊,他老人家要是坚持干这行,中国的航母是不是早就出来了?

然而,他并没有。

一毕业,27岁的王绶琯就潇洒地扔掉了苦学14年的航海本领和造船技术,直接扑进了心爱的天文学的怀抱……而他平生最大的遗憾是:改行改晚了。

这份遗憾,也成了他晚年一直坚持做所谓“小实验”的根本动力,他不想让现在的天才少年们,也和他一样后悔自己“误入歧途”。

其实无论哪条都是很NB的正路好吗?

天才就是有权利任性啊。

眼瞅着已经啰嗦了3500多字,之后的故事,明天再接着讲吧。

借着写公众号的机会,回顾王绶琯老爷子的人生经历,既让自己再次受到了天才的降维打击,也在这种被碾压的痛苦中得到了仰望星斗的精神享受。

能够与这样的“大家”相遇,无论如何都是幸福的。

所以,在今天这个日子里,先遥祝这位“无所作为”的老大爷生日快乐,身体健康,继续长寿下去吧~

朱大象个人简介

朱童,纪录片导演,中国人民大学新闻学院传播学硕士,在中央电视台科教频道《大家》栏目工作十余年,采访各领域“大家”数十位。