俱乐部动态

星罗·棋布——自称“无所作为”的王绶琯老大爷,您还想咋?(六)

时间:2021-01-29来源:

越来越懒,越拖越晚。

这一更断得有点久,根本原因在于,为了能向老科学家们学习,为祖国健康工作五十年,我一脚踩进了健身的坑,于是每天浑身酸痛,感觉自己现在比王绶琯老大爷更像一个易碎的瓶子。

唉,这就有点吹牛了。

不过对比一下我上一个比较长的系列连载 西北工业大学5381班的三位传奇总师,都给我站住,不许跑!——八卦了七篇,足足写了一年,就知道我这回算是多勤快了。

可是感觉再勤快,也勤快不过当年开始折腾北京青少年科技俱乐部这个“小实验”的王绶琯老大爷。

这一篇这么早就进入主题,没想到吧?

不行不行,这样我不习惯,还是先东拉西扯几句,热热场。

上周五(这个词从今天改成昨天再改成前天……最后终于改成了现在这版)上午收拾阳台,又发现一盆马上要开的水仙,赶紧联系王荧,问她几时在家,我好叫个闪送把花送过去。

结果她告诉我,这一整年,她都在医院陪护老大爷,因为疫情防控严格,现在不仅不让出去,连下楼都不行——这可真是太不容易了。

记得当年拍摄的时候,王乃彦院士就跟我说过:“王绶琯有个好女儿啊!”

要不老大爷怎么如此长寿呢。

好在王绶琯老大爷的夫人林治焕老大娘一直在家,有保姆照料,我说那就把水仙送到家里,请她老人家欣赏吧,增添点儿过年的气氛,也是极好的。

看样子没两天应该就能绽放出一室芬芳(估计这会儿已经开了)。

好了踏实了,接下来是正文。

上一篇基本把老大爷如何将一大堆科学界牛人拉下水的故事讲清楚了,今天本来想讲他老人家到底是怎么找到的一双双“大手”和一双双“小手”,又是怎么让这两边儿的手拉在一起的。

不过想了想,还是得先讲一讲他设计的到底是个什么样的“小实验”。

按照老爷子自己对俱乐部的定义,他们是中国科协提出的“大手拉小手”活动当中的一个志愿者小分队,“派到前方去,几个人去侦察一些路了。这样的事儿呢,在我们国家还是非常重要的一个活动,而且呢它是法无定法的,需要很多人都来尝试。”

我觉得老大爷对于这种有创新性、试验性的课题,天生就是很感兴趣的,否则他当年也不至于那么痛快利索地舍造船而改学天文,也不会亲手开创中国的射电天文学领域,比起一板一眼地造船和亦步亦趋地追随前人的脚步,他显然更喜欢冒一点儿险,干一些侦察和探索的事。

而且,记得他女儿王荧跟我说过:“他做青少年科技俱乐部,我觉得他也是一种志趣,跟他搞科研一样,是一个志趣。他有一次跟我说,他说不是什么‘大手拉小手’,我的感觉是‘小手拉大手’,我变得特别年轻。所以他也是觉得这个事为什么他能够变成了一种志趣,可能他看到年轻的孩子那么进取,那么能够对科学那样地追求、热爱,他也是那种性格。”

既是志趣,自然用心。

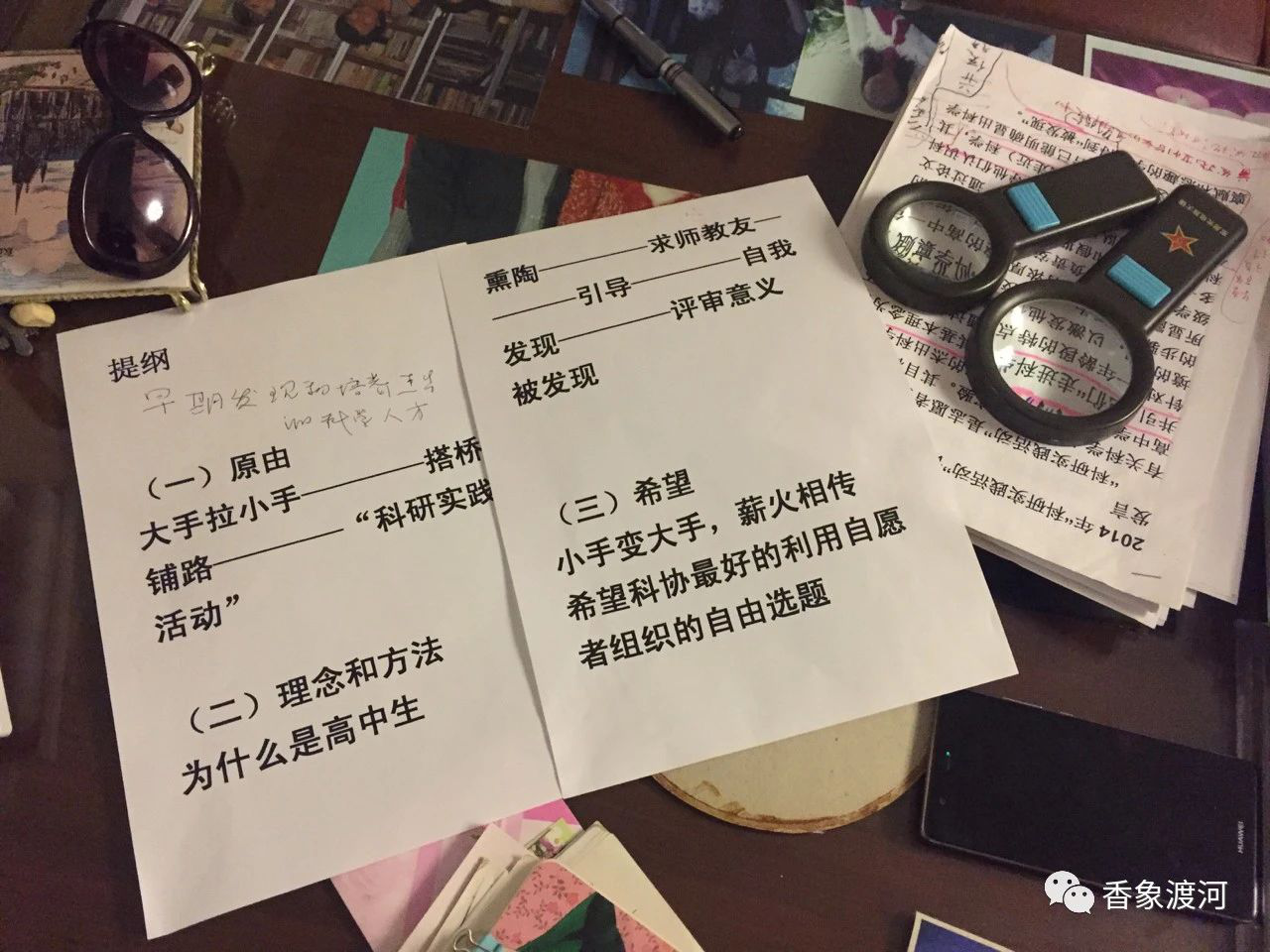

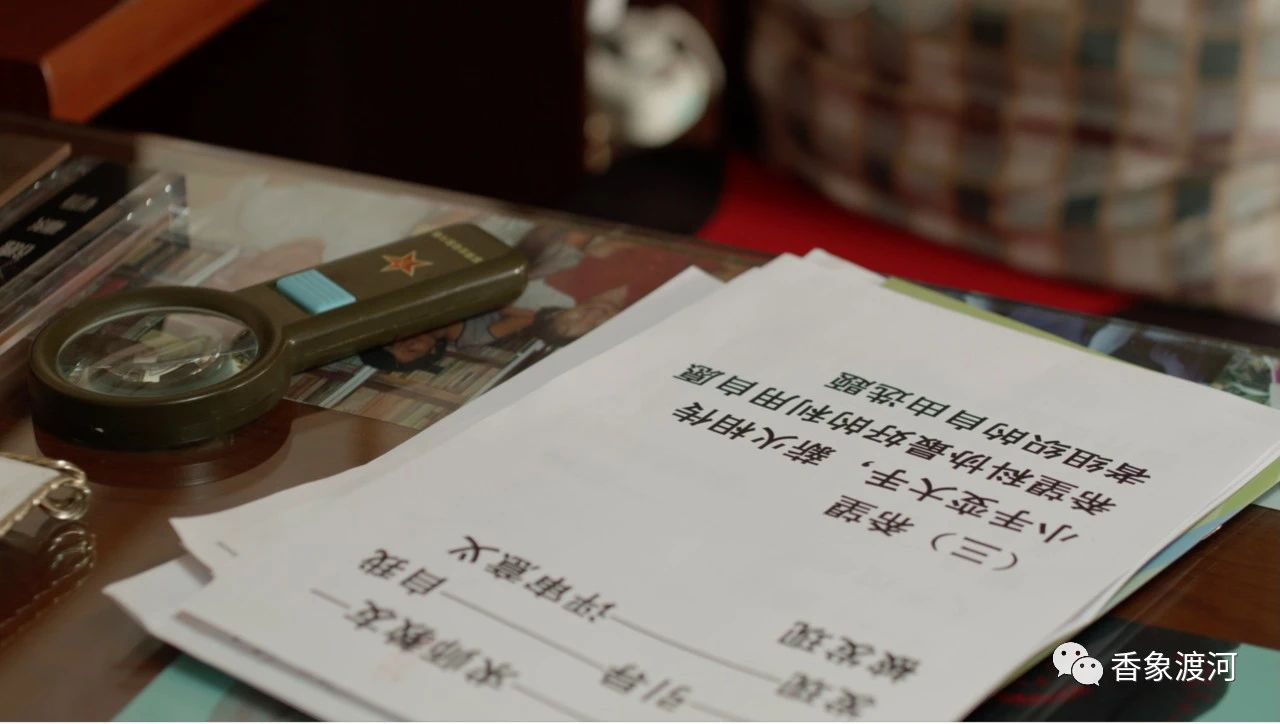

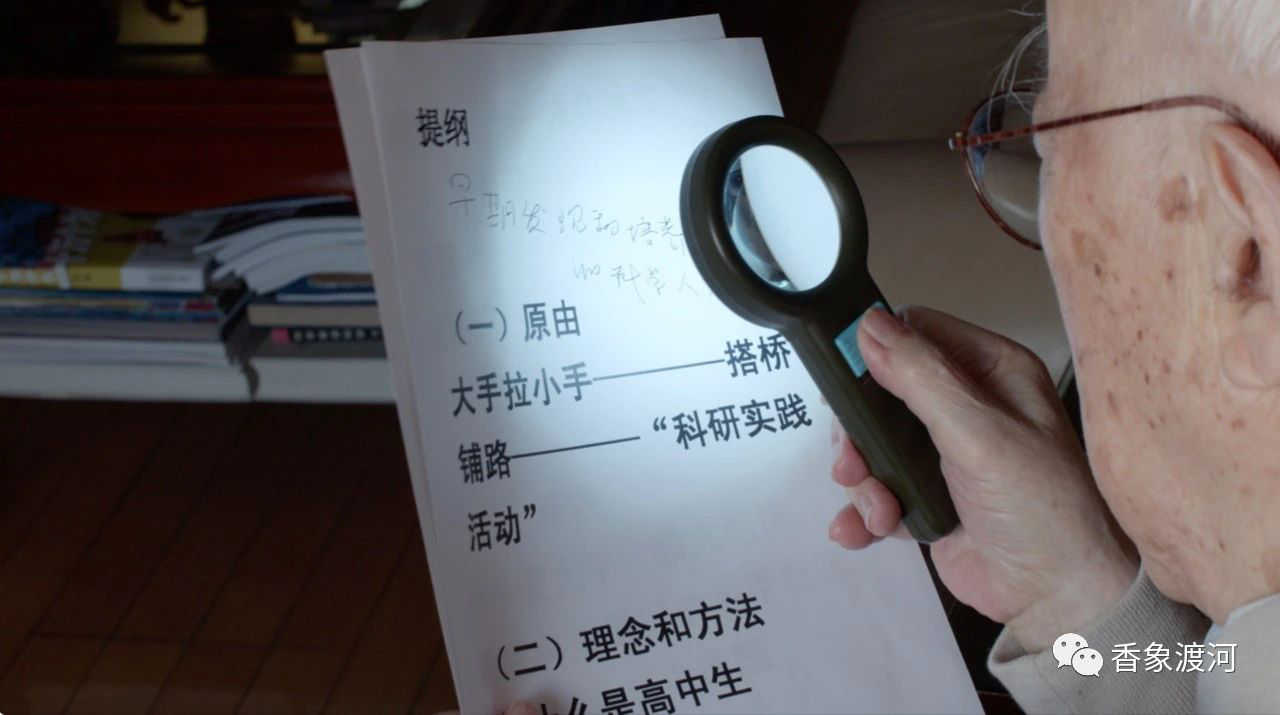

犹记得2016年11月30日下午正式去录采访时,发现老大爷为了能清楚地跟我阐明他的理念,已经提前准备好了两页A4纸的提纲,他跟我说:“理论方法的话,我想请你们帮助,这里有一个文字的东西,能够把它显现一下,并且请一位比我口齿要好得多的,能够把它读一读,那么就清楚了。”

我觉得他老人家这也是有点儿半开玩笑式的自嘲或者“自黑”,他说话虽然带着些福建口音,又因为上了岁数难免有些中气不足,但有些话由他本人慢悠悠地说出来,可比别人字正腔圆地念出来有分量得多了。

想想当年我采访庄逢甘院士,这位老爷子的每两句话之间通常有五秒钟以上的停顿,可说出来沉甸甸地一句是一句——《红楼梦》里香菱是怎么形容的来着:“念在嘴里倒像有几千斤重的一个橄榄。”

你就看这份提纲,拢共三个段落,其实没几个字,因为都是用初号字打印出来的——就这他老人家看着还很费力,需要动用放大镜呢。

可就是这样看似简单的内容,却浓缩了王绶琯院士多年的深思熟虑。

就是在那次拍摄时,王荧略带伤感地跟我说,大约7年前,也就是2009年,86岁老大爷的眼睛开始“罢工”了,而且视力每况愈下:

“在我父亲眼睛得了病以后,就从他能够自由地看书,能够自由地写字,还有看电脑、上网,变成一个很大程度上要依赖我的状态。而且他写稿子等于是在盲写,他根本就看不见这些所有的笔画,他说他凭着看到手在动,(估摸着)写成什么样子。”

“一篇稿子的完成特别艰苦,他需要左改右改,最后有些他要划掉,比如说这样子,写得这么乱乱的,这一段又不要了。我打完了,按这个改好的打完,打完了以后又改,又是改很多。反正是一遍一遍地改,一个稿差不多要改上,多的话得六七遍。有一次他写一个什么文章,三千字,都给删了,重新写。”

“所以,我感觉他真的是做这些事情特别认真,但是现在困难也大。等于是得依靠我反复地念给他听,一遍一遍地念,最后他又觉得我念,速度可能是太快了,那他又不停地拿这个东西,一个字一个字看,看一点在那思索半天,想想这句话对不对,然后再改,最后才定。”

就在那年的春夏之际,跟老大爷初次见面后,我本来想在第二周再去骚扰他老人家,结果被告知93岁高龄的他为了赶一篇稿子,好几天都像这样工作到凌晨一点——服了老先生了,真怕他累着啊。

注意看下图,如果不是初号字的话,老大爷就需要把两个放大镜叠起来用,才能勉强看见,他还很得意地跟我说,这是他的一项“小发明”。

我物理差我不懂哈,天文望远镜是不是也是这么设计出来的?

那么王绶琯老大爷如此再三斟酌、慎而重之地提出的俱乐部理念到底是什么呢?

关于这一点,周琳老师给我们做了更详细的阐述:

“要为那些学有余力、爱好科技的学生提供体验科研、求师交友这个机遇,引导他们走出校园,走进科学社会,走到国家一些重点实验室,在这个群体里面得到熏陶,感受、发现自己,也让科学家去发现他们——这是他最早提出来的理念。”

而老大爷自己的目的也十分明确:“那么这些办法只有一个目的,是为了提前去发现一些非常有才华的,或者是可能非常杰出的一些科技人员、科学家,提前发现,提前培养,以后得到结果。”

而这种理念,显然不同于国内当时(甚至直到今天依然)盛行的几种人才培养模式——它既与锻造“小镇做题家”的“刷题教育”有着天壤之别,也与“海淀家长”们苦心孤诣的“鸡娃”之战大异其趣,更与奥数等各种竞赛的大规模培训有所区别。

周琳老师说:“他特别不同意应试、应赛教育,就是有竞赛你就得参加,有考试你也得参加。他并不是反对考试,也不是说反对你参加竞赛,而是反对这种教育。为什么他起了一个名字叫‘俱乐部’呢?因为想区别于其它的,比如说奥数,他想让孩子能够在玩的过程里头去感受科学的快乐。”

在王绶琯老大爷看来,真正的科研不是做题,不是考试,也不是竞赛,它是一种你必须真刀真枪地参与进去,才能掌握方式方法、发现自身兴趣、享受无穷乐趣的活动,而“大手”们也可以在这样的过程中,更精准地“盯上”和“逮住”一些好苗子,拉着他们的“小手”,领他们走上最适合的道路:

“我不是在科学院嘛,如果能够让一些对科学有兴趣、像我当年那样的人,到我们实验室,我想一想,有很多实验都可以参与的。那么从参与当中,他就可以得到熏陶,那么你就可以引导——愿意学天文就去搞天文,该搞物理就去学物理,该搞化学搞化学,或者什么都不爱搞的,他也知道他兴趣不在这一边,比如钱钟书他的兴趣在(文学)那一边,他也成就很大。”

“得天下英才而教育之”是孟子所谓的君子之乐,王绶琯老大爷有这个志向,却或许没这么大的野心,他选择了各方面条件都比较好的北京作为试点,更注重的是对能够在俱乐部活动中发现的人才悉心培养、因材施教:

“它的整个工作性质属于一种架桥铺路的形式。在这里呢,大手在一头,在桥的一头,小手在桥的另外一头,当中呢就是马克思说的崎岖的道路——就是科学。那么,这个大手要伸出小手,要把他拉一把,帮助他跳过来。不同的小手面临的是不同的道路,而自己又有不同的体力,不同的状态,所以在不同的地方,会有不同的拉法。所以你没有办法用非常统一的“一、二、三”的步调做这个事儿,必须设计一种步调,我们觉得能够让个体适应的这种步调来做这事。”

不过,可能也会有人问:让一帮刚学了点儿数理化基础课程、基本上没有任何科研经验的十几岁高中生,一下子进入国内顶尖的实验室参与工作,无论对学生还是导师而言,都一定是个不小的挑战,这样的做法真的靠谱吗?

这个问题,当年做这集节目时,我心里也一直存着。

但老大爷自己却并不为此纠结:

“其实在我心里这是一种科学实验,需要不断地调整、修正、总结,再展望一下前面是什么样子。所以我就觉得也不是一个什么天大的事情,就是能做一个实验,以后呢要看效果好不好,也许要等到十年后,这个人成熟了。所以做这种事儿,需要有人要有做科学这样的一种耐心,能够持之以恒,不能急功近利,不是立刻就见效,立竿见影。”

而且,对于自己设计的这个“实验”方案,他也抱着一种谦逊而开放的心态:

“这个方案应该说也就是,百家争鸣,我这个只能说是一个,如果也算一家的话,也是小小的一家。希望能够通过现在这样子的采访什么的,能够提供更多的人来讨论参考吧,就是起这样的作用,并不是说这件事情就已经做好了。”

这样也就解释了为什么老爷子当年在93岁的高龄,还如此积极地接受我们的采访和拍摄,而他给我留下深刻印象的众多“金句”之一是这样说的:

“因为我猜想这件事情要做好,‘百年树人’,可能要一直做下去,也许就真的就做一百年了。”

“百年树人”,听起来好像是陈词滥调,可有些人,真的是扎扎实实地在做啊~

我们当年那集《大家》的片名叫《树人十七载》,是从1999年俱乐部成立,算到2016年年底节目播出,而王绶琯老大爷从他七十六那年坚持到今天,已经把这件事做了二十二年了。

我衷心地希望,他老人家能够继续把他的这项“小实验”,认认真真、开开心心地做下去。

今天就写到这里,我和你们一样,期待明天的快乐八卦。

朱大象个人简介

朱童,纪录片导演,中国人民大学新闻学院传播学硕士,在中央电视台科教频道《大家》栏目工作十余年,采访各领域“大家”数十位。